梅雨や夏の時期には気を付けたい食中毒!

梅雨に入り、じめじめとした気候が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

気温も湿度も上がるこの季節、気を付けなければいけないのが食中毒です。

暖かく湿気が多いこの時期は食中毒の原因となる細菌の繁殖が活発になるため、

食中毒が発生しやすくなります。

家庭での食中毒予防のポイント!

食中毒というと、飲食店での食事が原因と思われがちですが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。普段、当たり前にしていることが、思わぬ食中毒を引き起こすことがあるのです。

家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれず、重症化することもあります。

家庭での食事作りでの食中毒予防のポイントをチェックしてみましょう。

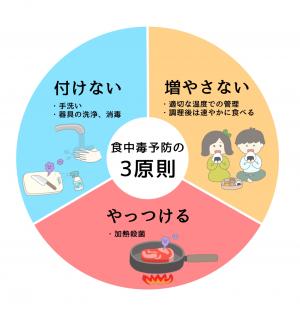

食中毒予防の3原則 食中毒菌を「付けない、増やさない、やっつける」

食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。

食中毒を防ぐためには、細菌の場合は

細菌を食べ物につけない= 洗う!分ける!

手にはさまざまな雑菌が付着しています。食中毒の原因菌やウイルスを食べ物に付けないように、次のようなときは、必ず手を洗いましょう。

手にはさまざまな雑菌が付着しています。食中毒の原因菌やウイルスを食べ物に付けないように、次のようなときは、必ず手を洗いましょう。

- 調理を始める前

- 生の肉や魚、卵などを取り扱う前後

- 調理の途中で、トイレに行ったり、鼻をかんだりした後

- おむつを交換したり、動物に触れたりした後

- 食卓につく前

- 残った食品を扱う前

また、生の肉や魚などを切ったまな板などの器具から、加熱しないで食べる野菜などへ菌が付着しないように、使用の都度、きれいに洗い、できれば殺菌しましょう。加熱しないで食べるものを先に取り扱うのも1つの方法です。焼肉などの場合には、生の肉をつかむ箸と焼けた肉をつかむ箸は別のものにしましょう。 食品の保管の際にも、他の食品に付いた細菌が付着しないよう、密封容器に入れたり、ラップをかけたりするこ

とが大事です。

食べ物に付着した細菌を増やさない=低温で保存する!

細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になりますが、10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス

細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になりますが、10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス

15℃以下では増殖が停止します。食べ物に付着した菌を増やさないためには、低温で保存することが重要です。肉や魚などの生鮮食品やお総菜などは、購入後、できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。

なお、冷蔵庫に入れても、細菌はゆっくりと増殖しますので、冷蔵庫を過信せず、早めに食べることが大事です。

食べ物や調理器具に付着した細菌をやっつける=加熱処理!

ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅しますので、肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安全です。特に肉料理は中心までよく加熱することが大事です。中心部を75℃で1分以上加熱することが目安です。

ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅しますので、肉や魚はもちろん、野菜なども加熱して食べれば安全です。特に肉料理は中心までよく加熱することが大事です。中心部を75℃で1分以上加熱することが目安です。

ふきんやまな板、包丁などの調理器具にも、細菌やウイルスが付着します。特に肉や魚、卵などを使った後の調理器具は、洗剤でよく洗ってから、熱湯をかけて殺菌しましょう。台所用殺菌剤の使用も効果的です。

という3つのことが原則となります。

という3つのことが原則となります。

食中毒のおもな症状とは?

- 激しい腹痛

- 下痢・嘔吐(吐き気)

- 発熱 等

家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が1人や2人のことが多いことから風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気づかれず、脱水症状を引き起こし重症化することもあります。

特に小児や高齢者の場合は脱水が進んで深刻な状態が進行する場合があります。右記のような症状がみられたら、早めに医療機関を受診しましょう。

【引用:厚生労働省 ホームページ】

この記事は2024年6月現在のものです。