筑後の医療の歴史~久留米の医学始まりを中心に~

久留米大学名誉教授 筑後市立病院名誉教授 薬師寺 道明

平成28年(2016)の地域内医療機関情報集計によると、全国の政令都市・中核都市を合わせた62都市のなかで、人口10万人当たりの医師数(平成27年国勢調査人口で計算)は、久留米市が637.0人(全国平均は245.93人)で第1位、病院・病床数では2208.2で第4位、一般診療所の数は92.6で第6位と、全国的にみても久留米市は医療安心・安全都市としての地位を保っていると云えよう。

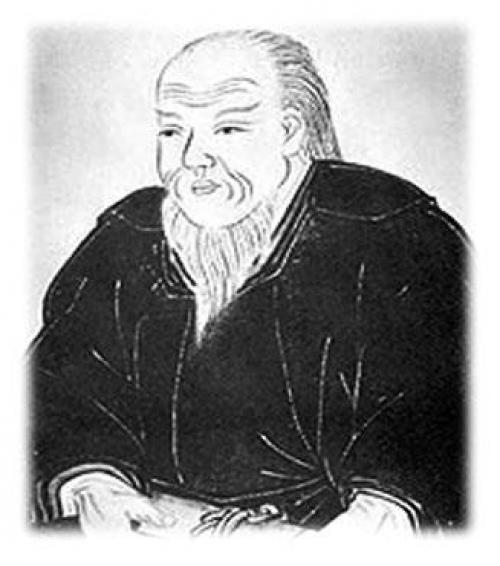

このように、久留米市に医師が多く在住している理由として、同市の地理的な位置や、秀れた人材が育つ環境などの素地があったことが挙げられよう。まず、地理的な素地として考えられるのは、久留米市が九州一の大河、筑後川の中心的流域に位置していることである。すなわち、太古より大河流域には文化が育つことが知られているが、筑後川流域も例外でなく、大河によってもたらされた肥沃な大地は富を生み、また、有明海を通して中国などの大陸文化が伝わり、その影響を受けて発展してきたと思われる。筑後川ならびにその河川流域で育った主な偉人・医人を挙げてみると、上流の日田では儒学者の広瀬淡窓が幅広い多くの門人を育てていたことは広く知られている。医人についてみると、久留米藩出身で甘木秋月藩に抱えられた緒方春朔が、我が国で最初の種痘を行なっている。

彼は、天然痘患者から採取した膿を粉末にして鼻腔に吹き入れて発痘させる鼻旱菌法を開発しているが、世界的に知られているジェンナー(Edward Jenner... イギリスの外科医で1796年に牛痘種痘法を発明)の牛種痘法発見の6年前のことである。〈図1〉

|

種痘( 天然痘の予防接種)と緒方春朔 緒方春朔は久留米呉服町の藩医であった緒方元斉の養子。 |

また、久留米藩家臣の養子、高松凌雲は明治維新の箱館戦争で敵味方なく治療した箱館病院の院長を務めていたし、下流の佐賀肥前では、日本赤十字社を設立した佐野常民や、幕末の蘭医でオランダから牛痘苗を取り寄せ後に江戸幕府の種痘所を開き、西洋医学所(現東京大学医学部)の創立にも関わった伊東玄朴や、現存する在京の著名な大学に関わった人物など枚挙にいとまがない。

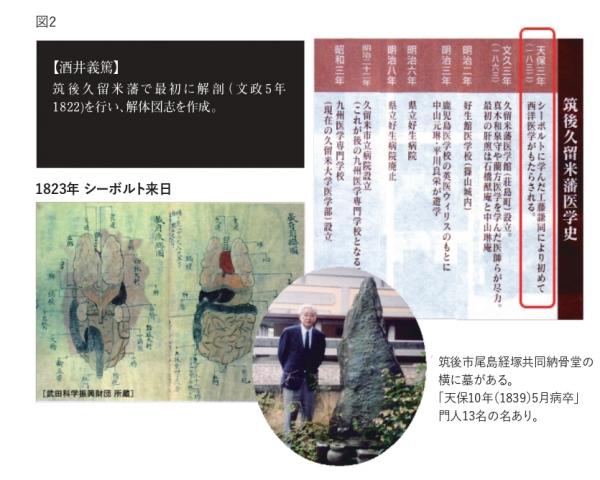

流域中心の筑後久留米藩(元和6年(1620)有馬豊氏、丹波福知山より転封21万石)の医学史を途ると、文政5年(1822)に酒井義篤元貞が、久留米藩の処刑人を譲り受け、多くの門人とともに内臓実景を筆書し、「解体図志」と題して発表している。オランダ商館の医学者シーボルト(ドイツの医学者・博物学者Philipp Franz von Siebold)が来日する前年のことである。〈図2〉その後シーボルトに学んだ工藤謙同が帰郷の途中久留米に立寄り、患者に講われて開業するが反対に合うなど、漢・蘭医療の争いが続いた時代があった。

これ以降の歴史や移り変わりをまとめたものが〈表1〉である。

これ以降の歴史や移り変わりをまとめたものが〈表1〉である。

| 文久3年(1863) | 真木和泉守により久留米藩医学館設立。近代医学の基礎が徐々に築かれる。 |

| 明治10年(1877) | 西南戦争が始まり、政府軍の負傷者収容施設が久留米病院や寺院に置かれる。 |

| 明治22年(1889) | 現在の久留米大学病院の前身ともなった公立久留米病院が開院。 |

| 明治30年(1897) | 軍部の方針により国分町に久留米衛戌病院を設立。 その後、陸軍病院(現在の久留米大学医療センター)となる。 |

| 大正3年(1914) | この頃から文部省内(現在の文部科学省)で医療統制論が起こり、当時の医科大学と医学専門学校の二道教育の不都合が指摘されるようになる。 |

| 大正7年(1918) | 大学令が発令。 |

| 大正12年(1923) | 大阪府、岡山、長崎県の3校の医学専門学校が大学へ昇格。医学教育の高度化に伴う収容人員の減少により、福岡県の14町村が無医地区化。 |

| 昭和2年(1927) | 福岡県医師会の溝口喜六会長らは、無医地区化問題に対し医学専門学校の設立を議決(7月)。3つの候補地の中から久留米市に決定(11月)。 |

| 昭和3年(1928) | 医学専門学校が創立(初代理事長は第四代福岡県医師会長の溝口喜六氏)。 昭和4年4月に石橋家寄贈の新校舎が落成。 |

| 昭和7年(1932) | 4月28日に第1回生の卒業式が行なわれ、この日を開校記念日として九州医学専門学校が本格的に始動。 |

| 昭和16年(1941) | 太平洋戦争が勃発。 |

| 昭和18年(1943) | 九州医学専門学校を九州高等医学専門学校に改称。 |

| 昭和20年(1945) | 太平洋戦争終戦。経済状況悪化に伴い学校も経営危機に陥る。 |

| 昭和22年(1947) | 溝口理事長辞任、後任に小野寺直助九州大学名誉教授が就任。 |

| 昭和25年(1950) | 久留米大学を設置し商学部商学科を開設。 久留米大学附設高等学校を設置し、高・大一貫教育を目指す。 |

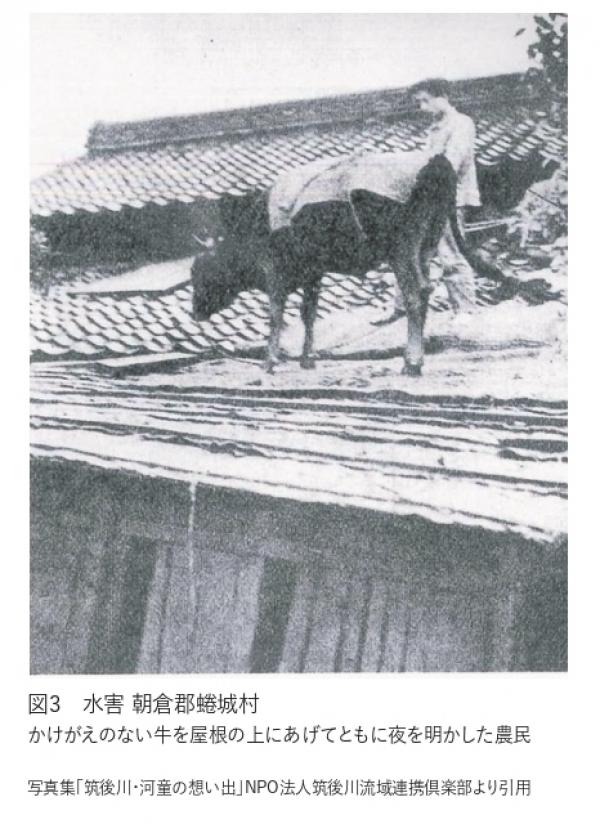

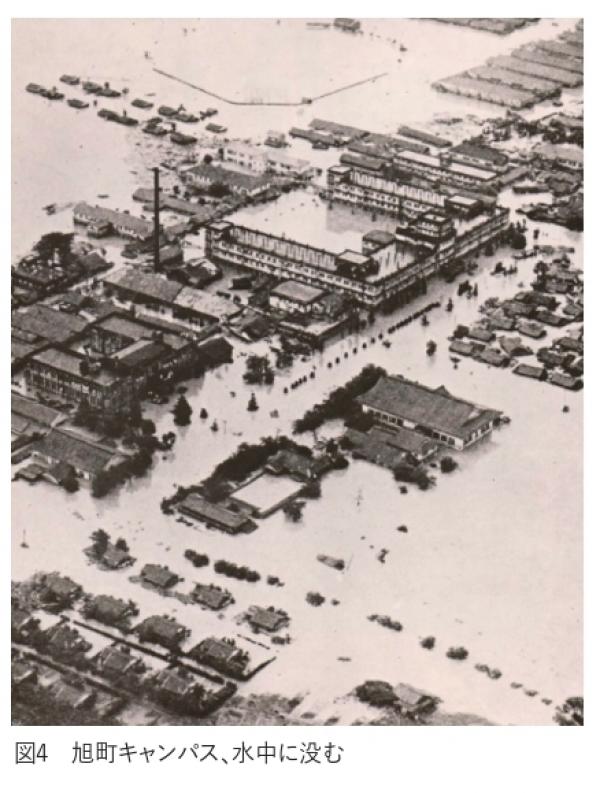

| 昭和28年(1953) | 6月に西日本豪雨水害発生、久留米市や大学は甚大な被害に遇う。〈図3・4〉学長谷口弥三郎氏(産婦人科医で参議院議員、日本医師会長)により再建、再整備される。 |

| 昭和29年(1954) | 学位審査権取得。 |

| 昭和31年(1956) | 久留米大学大学院を設置し医学研究科博士課程を開設。 |

|

|

|

このように、久留米を中心とした筑後地区は歴史的観点からみても、医学・医療の発展に深く関係していたことがわかる。また、昭和3年に久留米大学の前身である九州医学専門学校が創立されたことが筑後地区の医療の更なる発展に寄与することになった。その後の大学の発展は目覚ましいものがあり、医学部を中心とした「旭町キャンパス」国分町の「医療センター」文系を中心とした「御井キャンパス」附設中・高校の「野中キャンパス」の整備が着々と行なわれ、現在では6学部、12学科、5大学院を有する福岡県南の私立大学として医療や教育面を背負いながら現在に至っている。

この記事は2020年5月現在のものです。